アドベンチャーワールドのパンダバーガー、しっかりおいしい。

monchaton.hatenablog.jp

の続きです。

子どものカメラ問題、発生。

2歳のときに買ったキッズカメラ

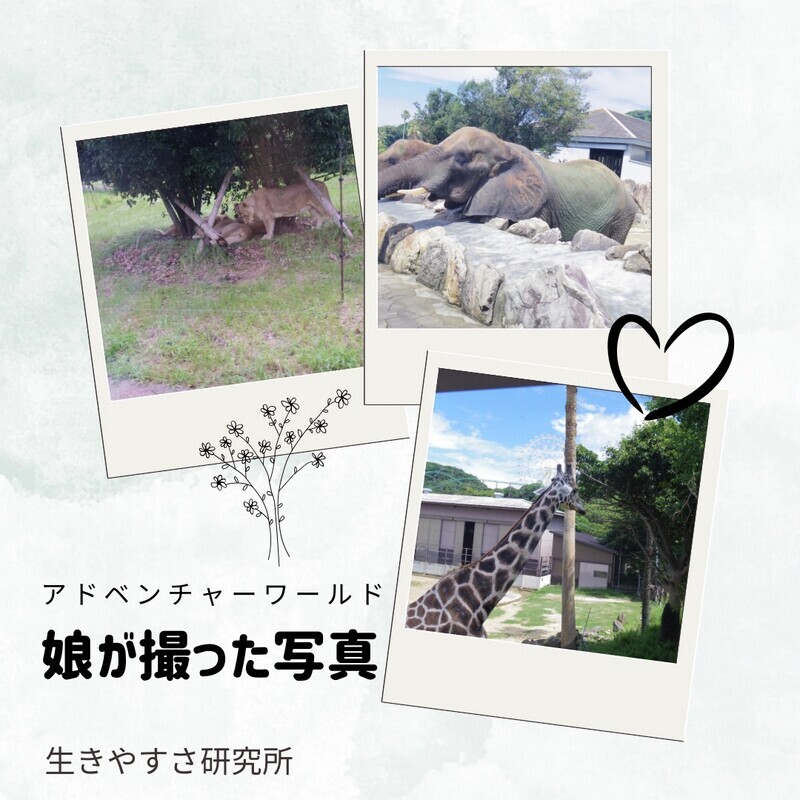

前回の記事にも書いた通り、旅の目的はアドベンチャーワールド。ゾウさん、パンダさんに会うことです。

2泊3日の旅行中2日間をアドベンチャーワールドで過ごしました。

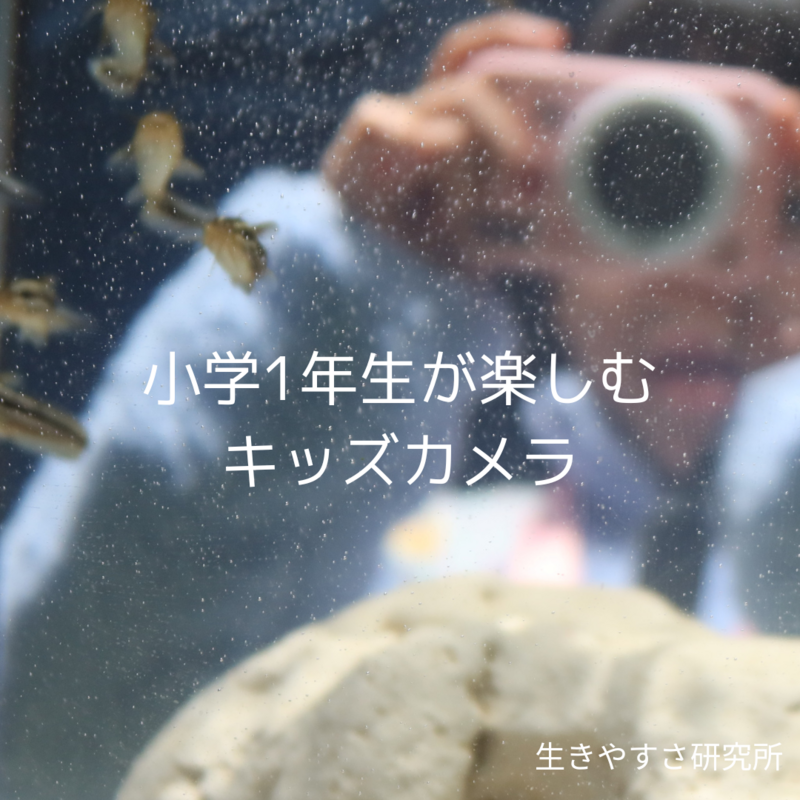

小1の娘は動物が大好き。そして、カメラで写真を撮ることも大好きです。

普段から動物園や水族館で写真を撮って楽しんでいます。

今回の旅行でも、アドベンチャーワールドで動物の写真を撮ることをとっても楽しみにしていましたが…

出発前に、ずっと大事にしてきたキッズカメラのバッテリーがだめになってしまったようで、充電しても電源が入りません!

monchaton.hatenablog.jp

2歳から使ってたキッズカメラ、このタイミングでついに壊れてしまいました。

ゲーム機能なしのキッズカメラ

新しいキッズカメラを購入するべく、調べ始めましたが。

2歳のときにカメラを買ってから6年経ち、キッズカメラの種類はすごく増えていると感じましたが、ゲーム機能付きのものが多い。

娘は眼鏡が必要なレベルの近視なので、キッズカメラの小さな画面でゲームなんて、させられない。

ゲーム機能なしのキッズカメラもありましたが、もう1年生なので、今から買うには可愛すぎかも?と思い、結局買いませんでした。

リンク

2歳の時に買ったVisionkids HappiCAMU、今はWifi内蔵でデータをスマホに飛ばせるんだとか!すごい!

今は使っていないPENTAX Q7を娘に持たせるつもりで持っていきました。

ケニア号の中でカメラを構える娘。

ずっと持たせておくには重いので、基本的にわたしが持ち、必要な時だけ娘に渡すことにしました。

ケニア号乗車中はすぐに通り過ぎてしまい撮れなかったので、ウォーキングサファリでゆっくり歩きながら撮影を楽しみました。

娘が撮影した写真の一部

パンダは2日間中で4回ぐらい見に行ったのに1枚も写真を撮ってませんでした。嬉しすぎて撮るのを忘れたんでしょうか。

今回はとりあえずでQ7を使いましたが、これからどうするか…悩ましいです。

Q7は小ぶりで子供の手にもちょうど良かったんですが、レンズキャップを失くしそうなのが怖くて。

ずっと持たせっぱなしにできないのも問題です。使ってないとはいえ壊されたら惜しいです。

撮る楽しみを味わえる点では、良いカメラだと思うんですが…

娘と夫はパンダにハマった。

ここまでカメラの話ばっかり書いてしまいましたが、娘と夫は見事にパンダにハマりました。

帰ってからも毎日パンダパンダ言ってます。

無印でパンダのTシャツも買わされました。

服にパンダのワッペンを付けてほしいと言われてパンダのワッペンも買いました。

オールウェーイトゥギャザ~♪と、アドベンチャーワールドの曲ばっかり歌ってます。来年もアドベンチャーワールドへ行くのでしょうか・・・

リンク

小1でもひとりで読めてました。

内容はちょっと古いですが、すごい分量のパンダ情報です。

リンク

NHKの番組『ファミリーヒストリー』で初めて人間以外がテーマになったのがパンダってのがすごい!と買ってしまいました。

内容も良いです。

1年生が読むには難しいので夫用。娘も一緒に眺めています。

めちゃくちゃ可愛いパンダのワッペンを買って娘のTシャツに付けています。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18415b07.e57d2223.18415b08.9f80adcc/?me_id=1213310&item_id=18035907&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0103%2F9784010100103.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a7fab1d.4301eba7.1a7fab1e.2605ea2e/?me_id=1357272&item_id=10001044&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcompia%2Fcabinet%2F500-3%2Facc0426-600n.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3866c7f9.14923f2c.3866c7fa.3b973431/?me_id=1422797&item_id=10006879&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhiromorishop%2Fcabinet%2Ffolder_8%2Fca-ke-audiotv14-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)